Проект Юрия Башмета «Путь Чайковского»

Проект Юрия Башмета «Путь Чайковского» впервые состоится в Свердловской области

Гала-концерт масштабного проекта, посвященного творчеству Петра Ильича Чайковского, состоится в Алапаевске, где композитор провел детские годы.

Свердловская область впервые станет участником проекта «Путь Чайковского», художественным руководителем которого выступает Юрий Башмет. С 2022 года специальные концерты проходят в местах, связанных с жизнью и творчеством великого русского композитора. Проект направлен на сохранение и популяризацию наследия композитора, а также призван показать, насколько творчество Чайковского и академическое искусство актуальны и современны сегодня.

Благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив «Путь Чайковского» ежегодно расширяется. В 2024 году в третий раз состоится концерт в Усадьбе Демьяново в Клину, второй год подряд пройдет большой гала-концерт на родине композитора в Воткинске. И впервые к проекту присоединится Свердловская область – концерт состоится в Алапаевске, где Петр Чайковский провел детские годы.

Участниками гала-концерта станут Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы», флейтистка София Виланд, скрипачка Валерия Абрамова, виолончелист Аркадий Яковлев, вокалисты Альбина Тонких и Богдан Гуенок. В программе прозвучит камерная и вокальная музыка Петра Ильича Чайковского.

Ведущая концерта – Полина Агуреева. Она прочтет отрывки из дневников и воспоминания о ранних годах жизни композитора.

Во дворе Дома-музея П.И. Чайковского в Алапаевске пройдет световое и визуальное шоу. Съемки и дальнейшую трансляцию концерта из Алапаевска будет вести телеканал «Россия Культура».

Гала-концерт «Путь композитора» состоится 12 июля 2024 года в 21:00 в Доме-музее П.И. Чайковского в Алапаевске. (6+)

Организатором проекта выступает Русское концертное агентство. Концерт проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Свердловской области и Администрации городского округа Алапаевск.

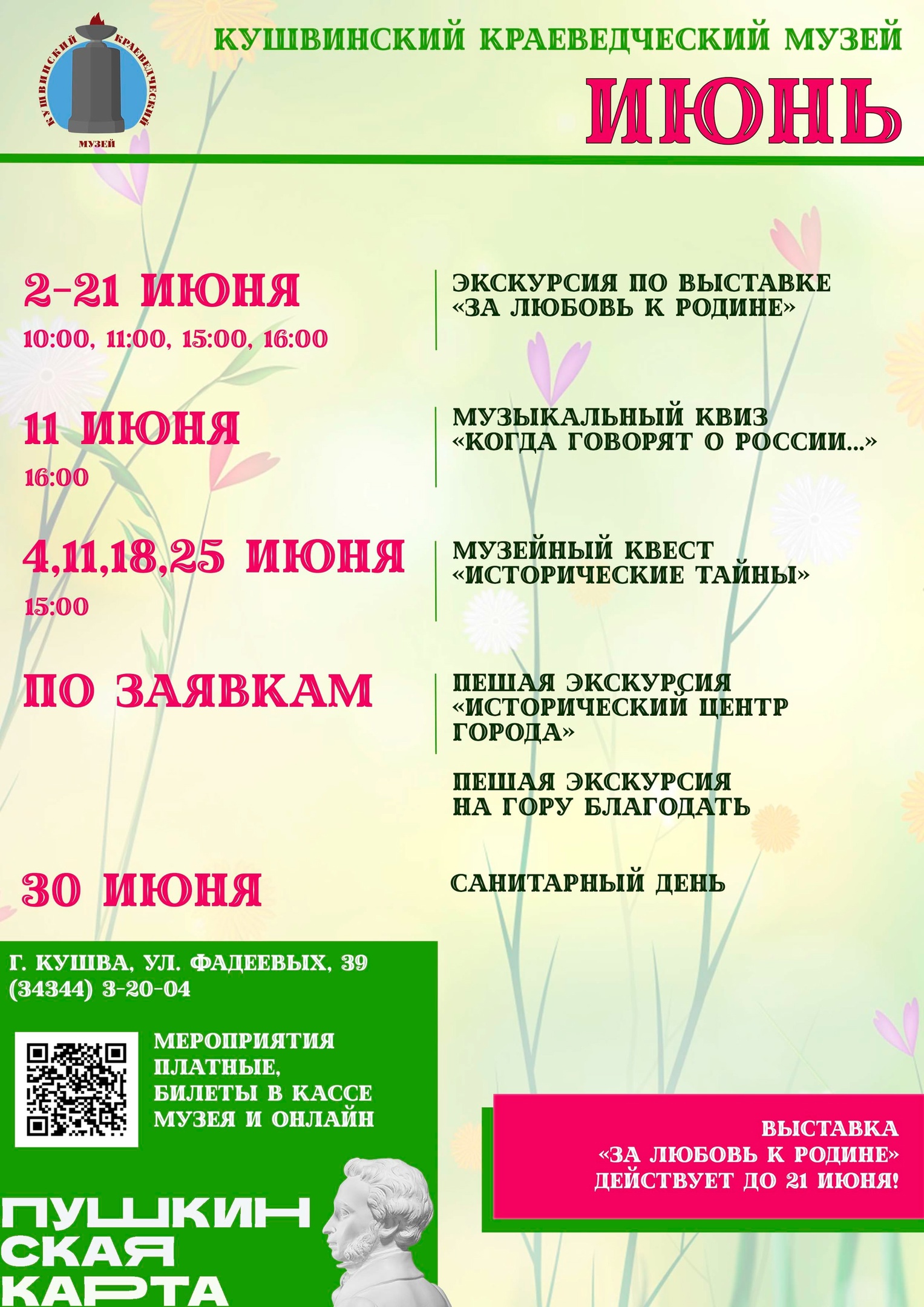

Горный журнал 1830 г.

Ископаемые кости мамонта в округе Кушвинских заводов (соч. Кузнецова). Горный журнал, 1830 г., книжка 6, часть II

В старейшем российском периодическом издании «Горный журнал», основанном в 1825 году Александром I, публиковались «сведения о горном и соляном деле с присовокуплением новых открытий, к сему предмету относящихся». В авторитетном среди отечественных и зарубежных специалистов «Горном журнале» насчитывается около 200 публикаций по истории Гороблагодатского горного округа.

Некоторые из них будут предложены к прочтению.

Итак, тема сегодняшней статьи – Ископаемые кости мамонта в округе Кушвинских заводов (соч. Кузнецова). Горный журнал, 1830 г., книжка 6, часть II:

Различные отломки ископаемыхъ костей находимы были по временамъ въ разныхъ россыпяхъ и наносахъ Уральскаго хребта.

Обретение сихъ памятниковъ, уцелевшихъ отъ всеразрушающаго времени, всегда возбуждало внимание Ученыхъ. Надеемся доставить имъ новое удовольствие известиемъ объ открытии въ округе Кушвинскихъ Заводовъ ископаемыхъ костей мамонта.

Въ Январе месяце 1830 года, въ одной старице (прежнее русло реки) по реке Салде, близъ Водовозовскаго золотосодержащаго рудника, для преследования золотоносныхъ россыпей, былъ заложенъ шурфъ, и какъ въ ономъ оказались признаки золота, то и предположено было пробить его до горнокаменной породы.

При продолжении сего шурфа попался клыкъ мамонта, проникнутый минеральными частицами, но несовершенно окаменелый, въ 2 саженной глубине отъ поверхности. Пластъ, въ которомъ найдена сия минеральная кость, состоялъ изъ иловатой, весьма вязкой зеленовато-сераго цвета глины, происшедшей, вероятно, отъ разрушения эвритоваго, или лучше сказать, сиенитоваго порфира; ибо здесь встречается также и роговая обманка. При дальнейшемъ углублении сей пластъ уже началъ представлять массу, гораздо плотнейшую, такъ что работа посредствомъ кайлы производилась съ трудомъ. Онъ покрыть тонкимъ слоемъ песка и чернозема.

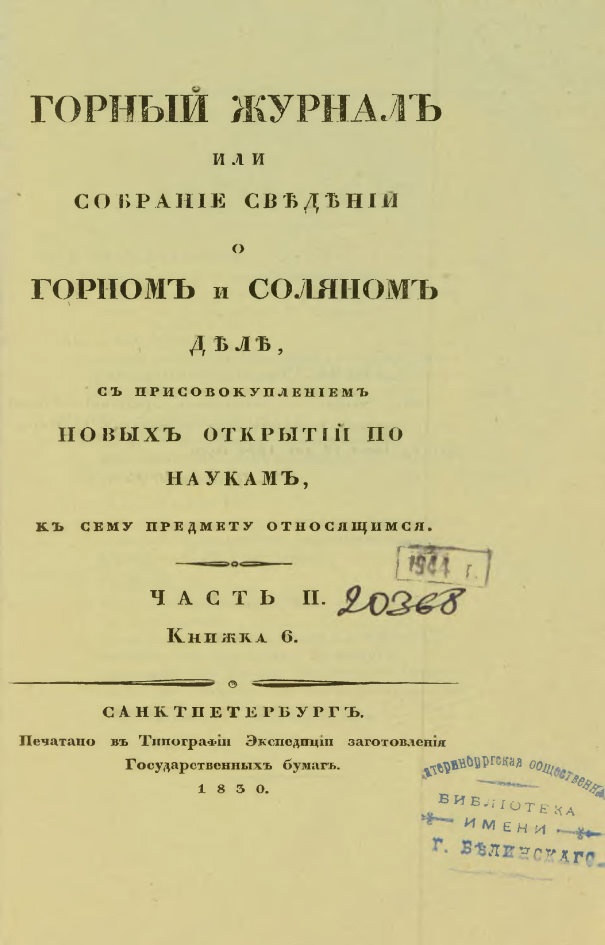

Ночь музеев-2025

Программа акции "Ночь музеев-2025"

17 мая в 18:00

Регистрация на квест "Герои нашего города" по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/1IlNDC1cyCg6

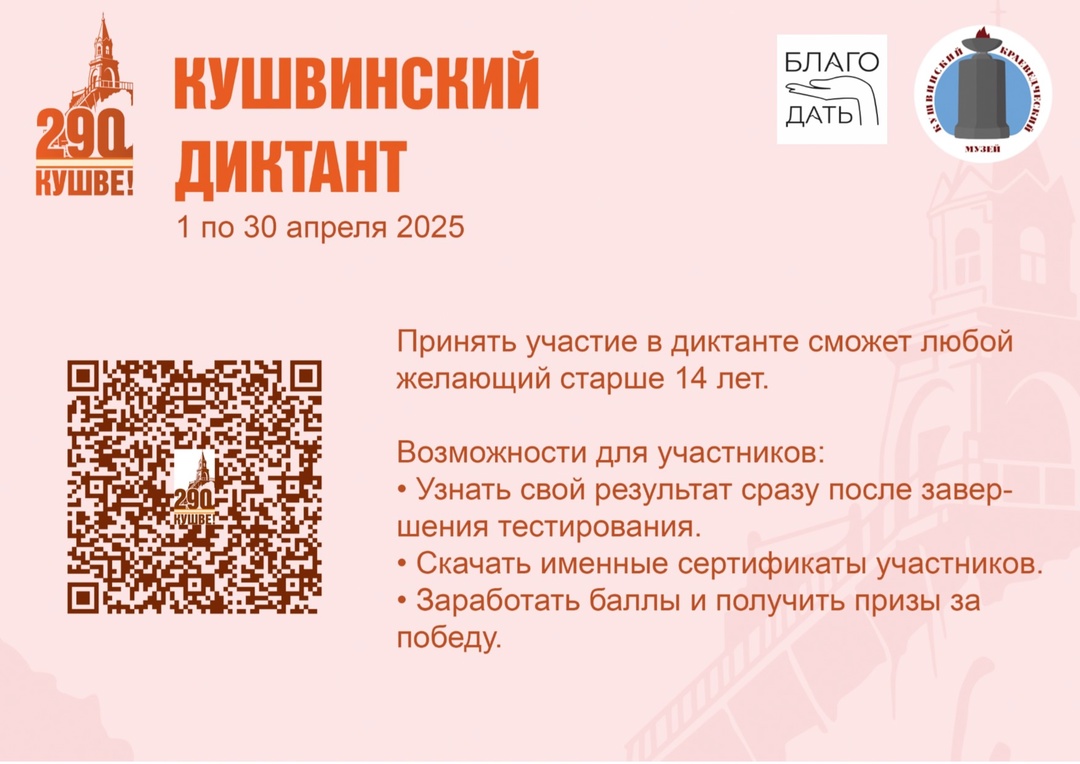

Кушвинский диктант

В этом году нашему любимому городу Кушве исполняется 290 лет. В связи с этой большой исторической датой проводится просветительская акция «Кушвинский диктант», инициаторами которой выступают Кушвинский краеведческий музей и Автономная некоммерческая организация «Культура Благодати».

Друзья, у вас появилась уникальная возможность определить, хорошо ли вы знаете историю родного города, что для вас является ценным и есть ли у вас единомышленники в теме сохранения истории малой Родины.

Друзья, у вас появилась уникальная возможность определить, хорошо ли вы знаете историю родного города, что для вас является ценным и есть ли у вас единомышленники в теме сохранения истории малой Родины.

Только в апреле 2025 года вы сможете:

• Узнать свой результат сразу после написания диктанта.

• Скачать именные сертификаты участников, дающие право на одно бесплатное посещение музея.

• Заработать баллы и получить памятные призы за победу.

Максимум баллов, которые можно заработать - 50.

Если вы наберете от 45 до 50 баллов – станете победителем Кушвинского диктанта .

Если вы наберете от 35 до 44 баллов – станете призером акции, .

Если вы наберете менее 35 баллов – станете участником акции.

Награждение победителей диктанта состоится в день города.

Как подготовиться к диктанту?

Для успешного прохождения диктанта рекомендуем посетить краеведческий музей и библиотеку;

Изучить материалы по истории Кушвы в сообществе Кушвинского краеведческого музея в ВК;

Прослушать аудиогид «Наследие Благодати»;

Посмотреть видеопроект «Удивительное рядом».

Успейте принять участие в акции «Кушвинский диктант», освежить знания о истории родного города и получить новые впечатления: