Uncategorised

В 2022 году самое масштабное шествие в формате онлайн проводится в третьем разе. Бессмертный полк онлайн делает возможным сохранение памяти о доблести и героизме народа во время Великой Отечественной войны, осмысление опыта героических предков, восстановление преемственности поколений

Приглашаем принять участие.

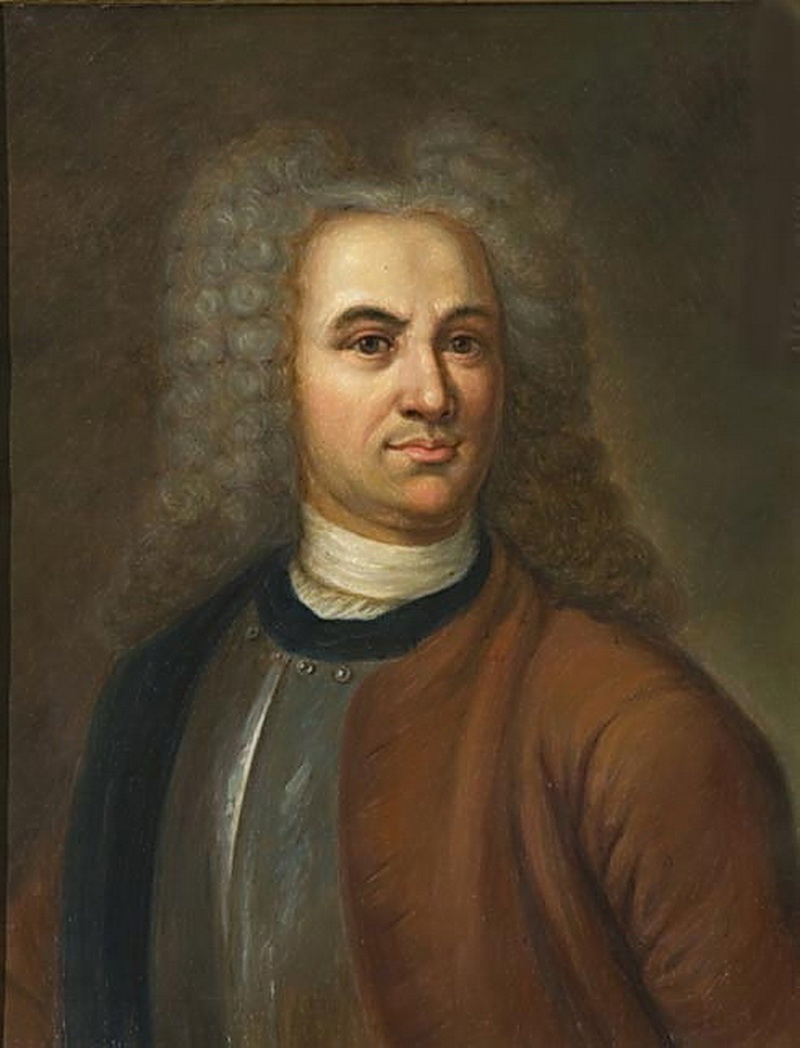

29 апреля 1686 г. родился Василий Никитич Татищев российский государственный деятель, ученый, историк, географ, экономист; автора первого капитального труда по русской истории — «История Российская», основатель Тольятти, Екатеринбурга, Перми и Челябинска. Основоположник источниковедения.

Меры Татищева вызвали неудовольствие Демидова, потому что государство в лице Горного начальника все более активно вмешивалось в управление частными заводами. Действительно, Татищев считал, что именно казенная промышленность, казенные заводы принесут более выгоды государству, нежели покупка металла у частных заводчиков. Для расследования споров на Урал был послан Г. В. де Геннин, нашедший, что Татищев во всём поступал справедливо. Василий Никитич был оправдан, в начале 1724 года представлялся Петру I, был произведён в советники Берг-коллегии и назначен в сибирский обер-бергамт.

В 1734–1737 Татищев вторично был направлен руководить металлургической промышленностью Урала, при этом он затеял строительство новых железоделательных и медеплавильных заводов, поставив цель увеличить производство железа на одну треть.

Пока Татищев оставался при заводах, он своей деятельностью приносил много пользы и заводам, и краю: при нём число заводов возросло до 40; постоянно открывались новые рудники. Именно к этому периоду относится открытие нашего Гороблагодатского месторождения. Всем кушвинцам известна эта история.

В истории нет сослагательного наклонения, и нам не узнать, что было бы, если бы Демидовы стали хозяевами богатейшего месторождения. Но историческим фактом остается то, что в 1801 году Кушва стала центром Гороблагодатского горного округа, в который входило пять заводов: Верхне и Нижне-Туринские, Баранчинский, Серебрянский и Кушвинский. В это время Гороблагодатский горный округ существовал наравне с Екатеринбургским и Пермским, и возможно это было потому, что после всех перипетий с передачей его то в частные руки, то обратно в государственное ведомство, он все-таки оставался казенным и развивался как административный, промышленный, торговый и культурный центр многих поселений. В Кушве впоследствии жило и работало много замечательных людей: горных инженеров, мастеровых, учителей и врачей; у нас побывали известные всем Менделеев и Обухов, Грин и Бондин, Васнецов и Денисов-Уральский, но при этом право основателя города по праву принадлежит Василию Никитичу Татищеву, и мы можем этим гордиться!

Выставка рассказывает о том, как жила Кушва в годы Великой Отечественной войны.

Экскурсовод на примере подлинных документов и фотографий расскажет о том, какие предприятия действовали в это время на территории Кушвинского района, какие предприятия были эвакуированы в Кушву. На экскурсии вы узнаете о трудовых подвигах тружеников тыла, научных разработках предприятий, деятельности учреждений культуры. Узнаете, какой вклад в Победу внесли храмы Русской православной церкви, расположенные в Кушвинском районе.

На выставке представлены документы и фотографии из фондов Кушвинского краеведческого музея периода Великой Отечественной войны.

Все, наверное, уже слышали про проект «Пушкинская карта»?

Мы на всякий случай ещё раз напомним: «Пушкинская карта» – это проект, реализуемый с 1 сентября 2021 года с целью популяризации культуры среди молодёжи. Это специальный банковский депозит на определенную сумму. Средства сертификата можно потратить на билеты в музеи, на концерты, спектакли и другие культурные мероприятия. В программе участвуют более 800 организаций культуры.

«Пушкинская карта» позволяет молодым людям бесплатно посещать музеи, театры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счёт федерального бюджета. И если вам от 14 до 22 лет, то вы можете стать участником проекта и бесплатно посещать культурные мероприятия по всей стране! Номинал карты до конца 2021 года – 3000 рублей, с 2022 года – 5000 рублей, его необходимо потратить на билеты до конца календарного года, иначе остаток «сгорит».

По поручению Президента Российской Федерации с 1 февраля 2022 года к программе подключены кинотеатры. Из 5 тысяч рублей, выделенных по Пушкинской карте на 2022 год, на просмотр российских кинофильмов в кинотеатрах края, можно потратить 2 тысячи рублей.

Оформить карту можно на портале «Госуслуги.Культура».

Организаторами Программы являются Минкультуры России, Минцифры России, AO «Почта Банк» и Mail.ru Group

Горячая линия для поддержки пользователей карты по бесплатному номеру 8-800-100-06-45.

Соцсети проекта:

ВКонтаке: https://vk.com/pushkinskaya_karta

Telegram: https://t.me/pushkinskaya_karta_official

Президент России🇷🇺 В.В. Путин 2022 год объявил Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов Российской Федерации.

Народное искусство (фольклор) — это то, что создано народом на основе коллективного творческого опыта, национальных традиций и бытующие в народе поэзия, музыка, изобразительное и декоративно-прикладное искусство и многое другое.

Об этом расскажет наша новая выставка "Традиций живая нить", которая начнет работу с 4 апреля 2022 года.